Zum Dialog zwischen der Fahrradindustrie und politischen Institutionen zur Fahrradförderung

„Wenn Berlin fällt, fällt die ganze Republik“, so jubilierte die Fahrrad-Community, als der Berliner Radentscheid, genauer gesagt, die Initiative Volksentscheid Fahrrad am 14. Juni 2016 dem Berliner Senat den Antrag auf ein Volksbegehren für eine sichere und komfortable Radinfrastruktur übergab.

Im Weiteren verfügte das Abgeordnetenhaus am 28. Juni 2018 das Berliner Mobilitätsgesetz. Was ist seitdem in Berlin zur Fahrradförderung passiert? Kurz gesagt, wenig, manche meinen, gar nichts.

Ortswechsel, es geht um den RS1, den geplanten Radschnellweg von Duisburg nach Hamm. Er soll auf 100 Kilometern vier Oberzentren mit Universitäten und 10 Zentren mit einem Einzugsbereich von 1,7 Millionen Einwohnern, davon 430.000 Erwerbstätige und 150.000 Studenten verbinden.

Soll, tut es aber (noch) nicht. 2010 wurde die erste Projektidee geboren. Darauf folgte 2012 eine Förderzusage des Bundesverkehrsministeriums für eine Machbarkeitsstudie, die 2014 fertiggestellt und veröffentlicht wurde. 2015 wurde der erste sechs Kilometer lange Teilabschnitt, eine ehemalige Trasse der Rheinischen Bahn, zwischen Essen und Mülheim eröffnet, und dabei blieb es bisher.

Mobilität in Deutschland

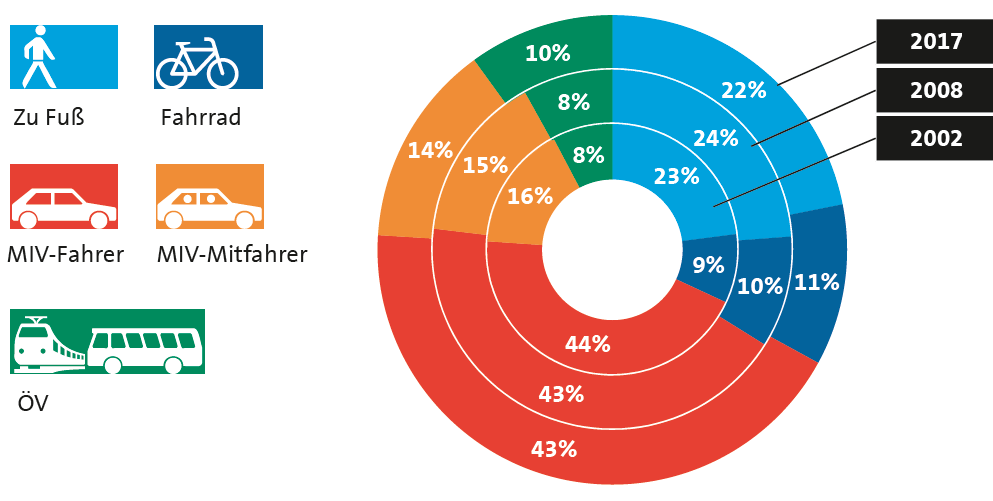

Die Studie MiD 2017 belegt: Es tut sich herzlich wenig auf dem Weg zu einer Verkehrswende. Der Anteil von Mitfahrern ist um zwei Prozent gesunken.

Alle weiteren Kennzahlen belegen ebenfalls wenig Dynamik. Der Radverkehr ist von 2008 bis 2017 um drei Prozent gewachsen. Fahrrad als Verkehrsmittel für die Massen? Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel für die Innenstädte? Verkehrswende? Fehlanzeige, wer will die denn?

Projekte zur Fahrradförderung

Viele ähnliche Projekte wie Radentscheide und Infrastrukturmaßnahmen stapeln sich bundesweit in den Amtsstuben der städtischen Verkehrsplaner. Warum geht so wenig voran, wer sind die Player und wie kann es schneller weitergehen?

Das war mein Vortragsthema bei einem Symposium, das anlässlich des DEW21 E – BIKE Festival Dortmund presented by SHIMANO vom 5.-7. April 2019 stattfand. Eine Anmerkung sei mir in diesem Zusammenhang erlaubt: Im Vorfeld des Symposiums diskutierte unter anderem der Dortmunder Oberbürgermeister Ulrich Sierau im ehrwürdigen „Westfälischen Industrieklub“ das übergeordnete Thema „Emissionsfreie Innenstadt: Glücklich und zufrieden?!“.

Wohl der Stadt, die einen OB wie Sierau ihr eigen nennen darf. Der Mann weiß wovon er spricht. Er spielt absolut souverän und sachorientiert die Klaviatur an möglichen Maßnahmen, von denen das (elektrisch unterstützte) Fahrrad nur eine ist.

Der Status Quo in unseren Städten

Ewige Staus, Autos stehen im Schnitt 23 Stunden im öffentlichen Raum. Dazu sind über 12 Prozent der Fläche in München (und anderswo) von parkenden Autos belegt.

Wenn Autos fahren wollen/sollen degenerieren sie zu „Stehzeugen“. Hinzu kommt, dass die Luft dreckig wird. Des Weiteren sind über 40 Millionen PKW-Fahrten kürzer als zwei Kilometer, Städte sind mit breiten Schneisen komplett autozentriert.

Doch nicht genug, denn die Infrastruktur für Fahrräder ist insgesamt milde gesagt, unsicher, häufig gefährlich. Im letzten Jahr ist praktisch jeden Tag ein Radfahrer gestorben (382 Getötete insgesamt). Mit 75 Prozent sind PKWs der häufigste Unfallgegner.

Die Liste ließe sich „ewig“ fortführen. Wobei angemerkt werden muss, dass es nicht „die Städte“ gibt, sondern teilweise dramatische Unterschiede in der Fahrradfreundlichkeit und der Fahrradförderung bestehen.

Warum dauert alles so lange?

- Planfeststellungverfahren dauern ewig

- Es wird um jeden „Strauch“ gekämpft

- Historische städtebauliche Strukturen aufzubrechen dauert sehr lange. Hinzu kommt, dass dies nur mit Rückbau von Fahrspuren einhergeht – PROTEST!

- Dogma Parkplätze. Alle sind pro Fahrrad, bis Parkplätze wegfallen

- Verwalten uns „zu Tode“ (Einspruch von Bezirksbeiräte, Bürgeranhörungen, Runde Tische, etc.)

- 150 prozentige Lösungen => sehr hohe deutsche Standards (Taube in der Hand oder Spatz auf dem Dach?)

- Sehr komplexe Streckenfindung – Verwaltung fragt drei Radfahrer und erhält fünf verschiedene Antworten (Fahrrad-Nerd vs. Gelegenheitsfahrer)

- Personal-/Fachkräftemangel – Projekte werden nicht abgearbeitet und/oder Budgets nicht abgerufen

Entwicklung der Radförderung in Städten & Kommunen

Bis etwa 2000 bis 2005 wurde die Bedeutung des Themas Radverkehrs nicht erkannt, er wurde absolut stiefmütterlich behandelt.

Später wurde das revidiert, aber den Verwaltungen und Baubehörden standen nur geringe Budgets in Höhe von „Nasenwasser“ zur Verfügung. Seit die Bedeutung erkannt und nennenswerte Budgets eingefordert wurden, fehlt das Fachpersonal. Genau genommen fehlen Verkehrsplaner und Ingenieure zur Umsetzung der vielen Projekte.

Und sollte es den Glücksfall geben, dass alle genannten Bedingungen erfüllt werden, brummt die Baukonjunktur dermaßen, dass Baufirmen Aufträge entweder gar nicht erst annehmen oder so heftig an der Preisschraube drehen, dass Projekte erstmal auf die lange Bank geschoben werden.

Fazit: Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein massives Umsetzungsproblem. Dumm nur, dass das nur wenige erkennen. Und da es mindestens so viele Verkehrsexperten wie Fußball-Bundestrainer gibt, ist der Unmut der (selbsternannten) Verkehrsexperten, egal ob auf zwei oder vier Rädern, natürlich groß.

Die Torte der Wahrheit zur Fahrradförderung

Diese „Torte der Wahrheit“ ist stark überzeichnet und zeigt nur einen Bruchteil möglicher Maßnahmen. Aber sie zeigt, dass häufig vieles gut gemeint (Kampagnen), aber nicht gut gemacht (Umsetzung) ist. Minister Scheuers Helmkampagne ist ein beredtes Beispiel.

Doch wo findet Fahrradförderung statt?

Nimmt man den gesamten Fahrradsektor (Fahrrad- und Teileindustrie, Handel, Vereine Verbände und die Radfahrer selbst), dann ist innerhalb dieses Sektors nicht nur ein immenses Interesse an tatsächlichen Umsetzungen von Fördermaßnahmen für die Fahrrad- und E-Bike-Mobilität vorhanden, sondern auch sehr viele konkrete, fundierte Ideen und Pläne und viel Wissen um die Rahmenbedingungen für eine solche Umsetzung.

Diesen Meinungsdruck und dieses Fachwissen gilt es denjenigen zu vermitteln, die letztlich über infrastrukturelle oder gesetzgeberische Maßnahmen entscheiden: Vertretern und Gremien der Politik – von der kommunalen über die Landes- und Bundes- bis hin zur europäischen Ebene.

Liste verschiedener Verbände, Initiatiativen und Vereine, die Fahrradförderung vorantreiben

Wie und wo der dazu nötige Austausch stattfinden kann, schon stattfindet oder stattfinden sollte, das möchte ich an dieser Stelle nur kurz skizzieren:

- ADFC – Interessenverband und Verbraucherschutz für „alle“ Radfahrer, der sich für die konsequente Förderung des Radverkehrs einsetzt. Er verfügt über 175.000 Mitglieder, der ADAC hat 20 Millionen Mitglieder. Noch Fragen? Büro und Lobbyarbeit in Berlin!

- AGFS – Leuchtturminitiative aus NRW, die sich für mehr Lebensqualität in der Stadt stark macht und fahrradfreundliche Städte zertifiziert.

- ZIV – Der Zweirad-Industrie-Verband ist nationale Interesssenvertretung und Dienstleister der deutschen Fahrrad-, E-Bike-, Komponenten- und Zubehörindustrie. Mit 95 Mitgliedern repräsentiert er ca. 70 Prozent der deutschen Fahrradproduktion. Büro und Lobbyarbeit in Berlin!

- VCD – Gemeinnütziger Verband für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität mit 55.000 Mitgliedern. Büro und Lobbyarbeit in Berlin!

- VSF – ökologisch orientierterHandelsverbandaus dem eher hochpreisigen Bereichmit ca. 220Mitgliedern. Büro und Lobbyarbeit in Berlin!

- Stadtradeln – Kommunen, Vereine und Privatpersonen radeln im Aktionszeitraum für die Belange des Radverkehrs. Einbindung kommunaler Vertreter, die ihre Stadt aus der Perspektive eines Fahrrads erleben sollen.

- Mit dem Rad zur Arbeit – Gemeinschaftsaktion von ADAC und AOK zur Förderung des Alltagsradelns.

- Radentscheide – in immer mehr Städten in Deutschland schließen sich Menschen in sogenannten Radentscheiden zusammen, um den Radverkehr in ihren Städten voranzubringen und gesetzlich zu verankern. Berlin hat als Vorreiter mit dem „Volksentscheid Fahrrad“ erfolgreich ein Radgesetz durchgesetzt, das viele ADFC-Forderungen aufgreift (siehe oben).

- RS1 – siehe oben.

Was können die Akteure zur Verbesserung des Dialogs tun?

Ganz wichtig erscheint mir die übergreifende Kooperation und Kommunikation in Bezug auf Ressort, Verband und das „Farbenspiel“, d. h. die Parteizugehörigkeit. Das Thema Fahrrad ist in diesen Ressorts präsent:

- Umwelt

- Städtebau

- Verkehr

- Innen-/Sozial (Migranten, Schule)

- Gesundheit

- Wirtschaft

Die breite Streuung ist ebenso Risiko wie Chance. In der Realität ist es leider so, dass sich alle ein wenig für den Radverkehr zuständig fühlen. Aber keiner so richtig.

Deshalb sollten sich mehr Ressorts an einen Tisch setzen und sachorientiert Budgets bündeln. So kann die Durchdringung von Aktionen und Kampagnen zur Fahrradförderung gesteigert werden. (Bei der AGFS in NRW scheint das schon gelungen zu sein). Bei der strategischen Planung und bei Projekten wie der Exkursion mit Parlamentariern verschiedener Fraktionen und der Einbindung von Handel & Industrie nach Nimwegen/NL ist das schon gut gelungen).

Auch beim „Parlamentarischen Abend“, der gemeinsam von ADFC, dem VSF und dem ZIV veranstaltet wird, sind Abgeordnete verschiedener Fraktion und Ressorts anwesend.

Ende 2018 hat sich der „Parlamentskreis Fahrrad“ mit dem Ziel konstituiert, die Themen Fahrrad und Radverkehr überparteilich in den Bundestag einzubringen. Gleiches gilt für die gemeinsam von ADFC und ZIV organisierte „Parlamentarische Radtour“, die mit etwa 100 Parlamentariern und Mitarbeitern der Ministerien durch Berlin führt und auf und neben dem Rad gute Gespräche ermöglicht.

Was kann jeder Einzelne tun, um den Radverkehr nach vorne zu bringen?

Es ist so einfach und doch so schwer, das heißt, den „normalen“ demokratischen Weg gehen:

- Auf allen Ebenen (Stadt, Land, Bund), vom Gemeinderat bis zum Minister in Dialog treten und dort die Bedeutung des Themas Fahrrad verdeutlichen. (Fachkräfte, Wirtschaft, Tourismus, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel, ..)

- Lokalpolitiker, Gemeinderäte, Landräte etc. ansprechen, anschreiben, Bürgersprechstunden besuchen, sich an Volksentscheiden beteiligen

- Die zuvor genannten Initiativen und Verbände unterstützen und (ehrenamtlich) mitarbeiten.

Es geht nicht ums Radfahren!

Ein Hinweis an die Fahrradfreaks unter uns: Es geht nicht ums Radfahren! Das interessiert keinen Entscheidungsträger. Es geht um die Aufenthaltsqualität in den Städten und darum, wie wir und unsere Kinder dort leben wollen.

Das Fahrrad wird „die Welt nicht retten“, aber es kann einen wirksamen Beitrag zur innerstädtischen Mobilitätskultur liefern – und es macht Spaß (mir jedenfalls).

Die Radwegplanung muss „vor Ort“ gemacht werden. Alle Verantwortlichen Stellen sind persönlich da und feilschen um Zentimeter. Das geht nicht auf dem Reißbrett. Am Ende ist es ein Strich mit der Sprühdose für den Bauarbeiter…